笠佐島「中国人による土地取得」騒動!経緯と影響、誹謗中傷を防ぐための現実的な対策

「なぜ騒ぎになるのか」誹謗中傷に悩む不動産業者が真意語る 山口・笠佐島で「中国人による土地取得」騒動

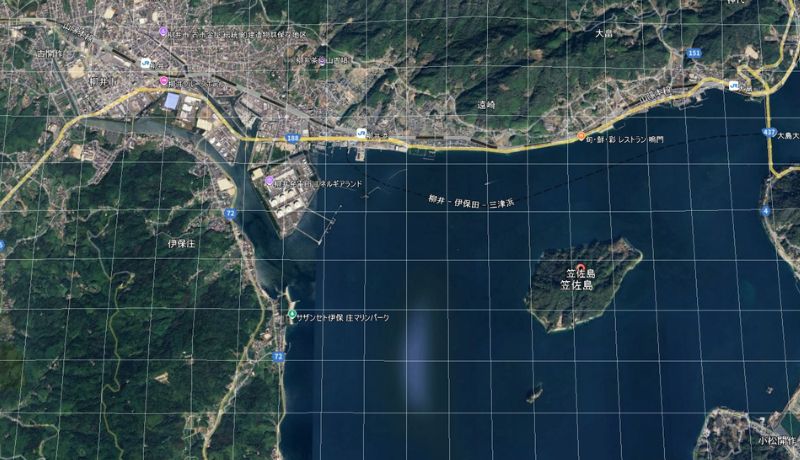

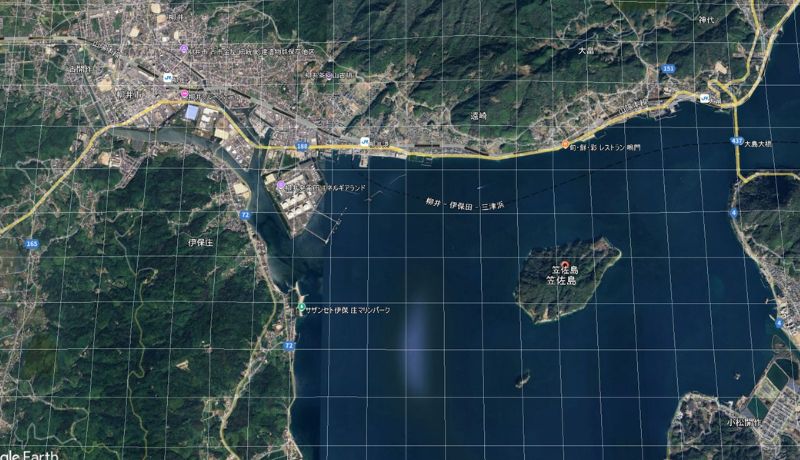

山口県の小さな離島・笠佐島で「中国人が取得した土地」をめぐり

住民の不安と誹謗中傷が広がっています。

事情を整理すると、2017年に島の南側約3,700平方メートルが

上海在住の中国人らに売却され、その後建築が進まないことを

契機に地域で「笠佐島を守る会」が結成されました。

販売した不動産事業者は「騒ぎになる理由がわからない」と訴える一方、

業者や関係者には誹謗中傷や脅迫の連絡が相次いでいます。

本稿では経緯の整理、国内法・社会的背景、影響、

そして実務的な対策を分かりやすく解説します。

目次

事件の経緯(いつ・何が起きたか)

住民の懸念と反応(「守る会」設立とクラウドファンディング)

日本国内の法的背景(外国人の土地取得はどうなっているか)

社会的・経済的な影響(地域・国レベルでの懸念)

現場でできる短期・中期の対策(住民・業者・自治体向け)

制度的な解決策(国・自治体レベルで検討すべきこと)

まとめ

1. 事件の経緯 — 「何が」「いつ」起きたか

2017年、笠佐島の南側およそ3,700平方メートルが

上海在住の男性らに売却された。

以降、建築が進まず土地が手つかずのまま残っていることが

地域の不安を大きくした。

住民の一部は「何に使うのか説明がない」として

「笠佐島を守る会」を立ち上げ、クラウドファンディングで

土地買い戻しを目指す動きが出ている。

土地を仲介・販売した不動産業者は取材に対し

「購入者は親日的で別荘建設の計画がある」

などと説明しているが、着工の遅れや島に

残された重機などが不安の象徴となり、

ネット上で拡大している。

業者は誹謗中傷や脅迫めいた連絡に悩まされていると報じられている。

2. 住民の懸念ポイント(なぜ騒ぎになるのか)

「何に使うのか分からない」ことが最大の不安。

特に離島のように監視が行き届きにくい地域では、

用途不明の所有者がいると心理的に不安が増幅する。

SNSや一部メディアで政治的・国際的な文脈

(例:外資による土地取得=安全保障や“買われる”懸念)が

混じると、地域の問題が大きく見える化する。

これが「騒動化」の主因の一つ。

3. 日本の法的背景(外国人の土地取得は可能か)

基本的には、外国人・外国法人でも日本国内の土地を

取得することは可能であり、大部分の地域では日本人と

同様の売買が行われている。

特に都市部やリゾート地で外国人の取得が

増えている点は指摘されている。

一方で、国防・重要施設周辺などは例外的に規制されるほか、

2022年施行の「重要土地等調査法」等で特定重要土地の

把握・調査が進められている。

だが一般地域の取得を根本的に禁止する仕組みは限定的である。

4. 日本社会への影響(短期・中期)

短期的:地域の分断・誹謗中傷や脅迫が発生し、当事者

(不動産業者・購入者)に心理的・業務的被害が出る。

中長期的:外国資本による土地取得が増えると、空き家問題や

地域資源の外部流出、文化・景観への影響を懸念する声が強まり、

政策論議につながる可能性がある(既に議論化しつつある)

5. 現場でできる対策(実務的・現実的)

以下は現場(住民・不動産業者・自治体)

で今すぐ取り組める現実的な手順です。

短期対応(即できること)

情報の“可視化”:業者は購入契約書・設計図・建築確認などの

正当性をまとめて公開し、住民説明会を開催する。

誹謗中傷への法的対応:脅迫や虚偽投稿には警察相談と記録

(着信やメール)保存を徹底。

弁護士と相談して差止請求や削除要請を行う。

中期対応(数週間〜数ヶ月)

地元合意の場づくり:第三者(自治体や公的な仲介者)を交えた

公開ワークショップや合意形成プロセスを設ける。

外部専門家(地域計画・環境保全)を招くと説得力が上がる。

クラウドファンディング等の“買い戻し”案を検討する際は、法務面

(資金の管理、所有権移転の透明性)を明確にしてから実行する。

制度的・政策的(自治体・国に求めること)

重要土地等の把握と速やかな情報周知

(どの地域が“重点監視”かを明確にする)

地方自治体に一時的な買い戻し権や住民の優先購入制度を

与える法整備の検討(既存制度の拡充)。

※具体化は立法手続きが必要。

6. 不動産業者が取るべき具体的アクション(現場向け)

公的書類(売買契約書、建築確認、相手の身元確認記録等)

を整理し、説明資料を即時公開。

誹謗中傷は記録して警察に届ける。

必要なら法的手続きを視野に入れる。

地元住民と定期ミーティングを設定し、小さな

疑問も逐次解消する仕組みを作る。

着工が遅れる根拠(インフラ手続き等)を文書で

示して信頼回復に努める。

7. まとめ

笠佐島のケースは「外部の所有者」×「情報の不足」

×「地域の脆弱性(離島)」が重なると騒動化

しやすいという典型例です。

透明性の確保、早期の住民説明、そして誹謗中傷に対する

法的対処が現場で最も効果的な初動です。

一方で、国・自治体レベルでは重要土地の管理や地方自治体の

買い戻し支援など、制度的な検討も必要になります。

冷静な事実確認と丁寧な対話が、地域の安心を

取り戻す第一歩です。